2020年的杜甫草堂相較以往略顯冷清,沒有了嘈雜的游客吵鬧聲,多了一份寧靜和閑適,這種環境和氛圍更加符合草堂的本質,現在五一假期即將來臨,大家可以前往杜甫草堂觀賞游覽一番。

成都西郊有一座杜甫草堂,一千多年前,大詩人杜甫為避“安史之亂”,入蜀輾轉來到成都,在浣花溪畔建起了一座茅屋,四年間寫出了240首詩歌。

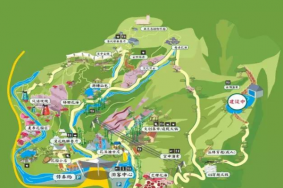

后經歷代修建擴充,現在的草堂已成了占地近300畝的公園,園內除明清時期的寺廟外,還有傲霜迎春的梅苑、清香四溢的蘭園,諸多美景讓游客流連忘返。

陽春三月,繁花盛開,正是踏春賞景的好時機。

一進大門便感受到了濃濃春意,沒想到過去游人如織的草堂,今天幾乎無人,畢竟是疫情期間,隔著口罩我能明顯嗅到清爽的青草香和松木味。

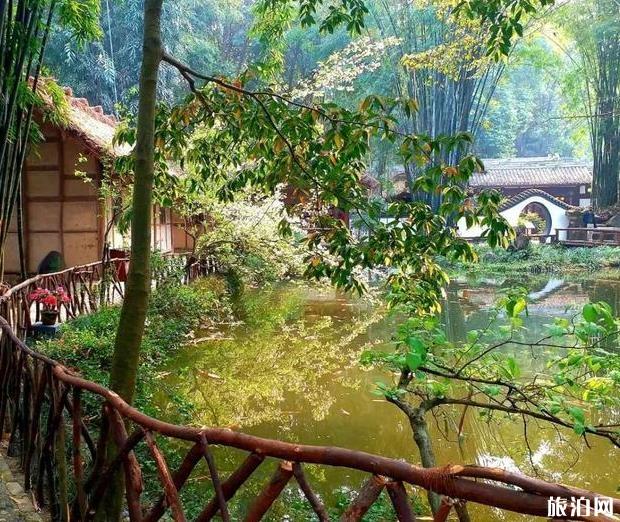

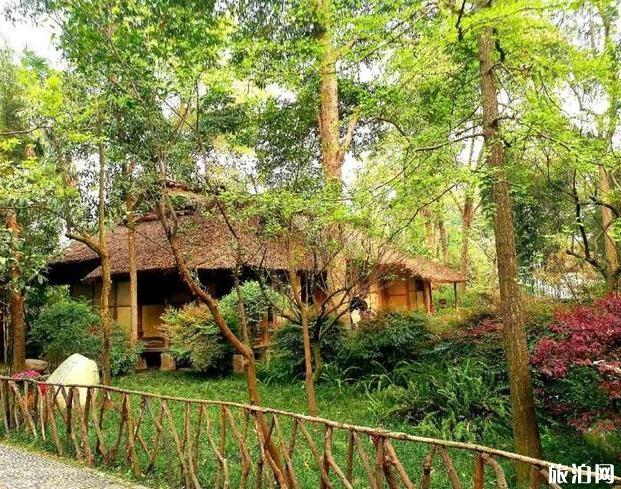

草堂內古柏參天,香楠林遮天蔽日,翠竹和蒼松茂密如云,真是一幅生機盎然的景色啊。

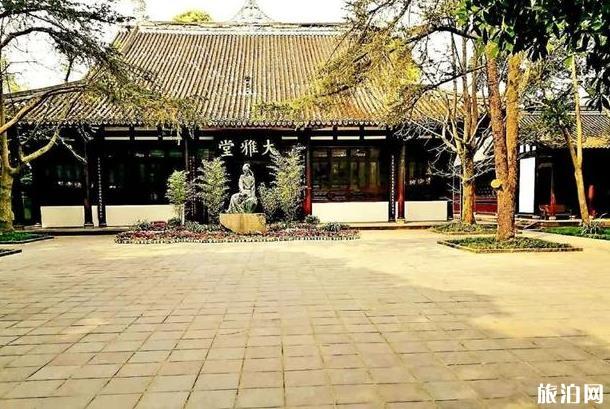

沿著石板路往前走,正面便是一個古香古色的建筑。占地約30畝,獨立成院,由古建筑、大殿和品字形的禪房組成,禪房和大殿之間由長廊鏈接,中式古典氣息濃厚。

現在這個大殿是文物和書畫展廳,但在五十年前,這里曾是成都市五?七文藝學校(簡稱成都市藝校)的校址。

當年,這個平臺和后面的大殿是雜技班學生們練蹬壇子、轉瓷盤,騎飛車的場地。

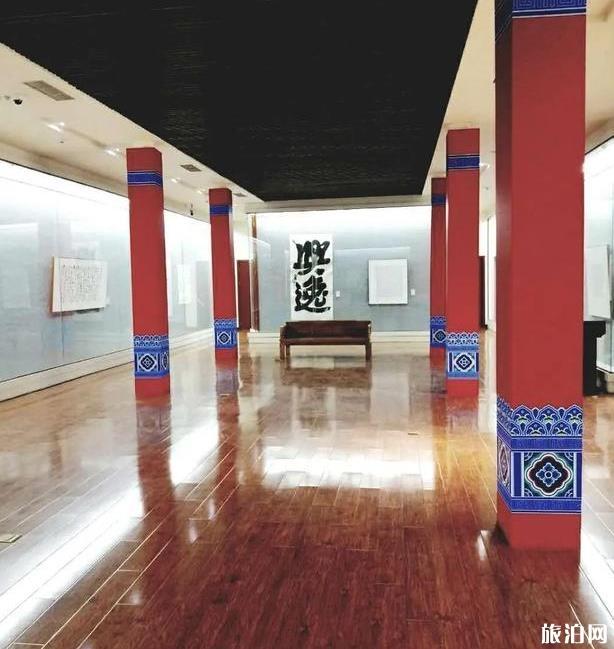

當年京劇班的練功大廳現在成了書法館

光陰荏苒,現在的草堂是重點文物保護單位,是放松心態、靜心懷古的好地方。

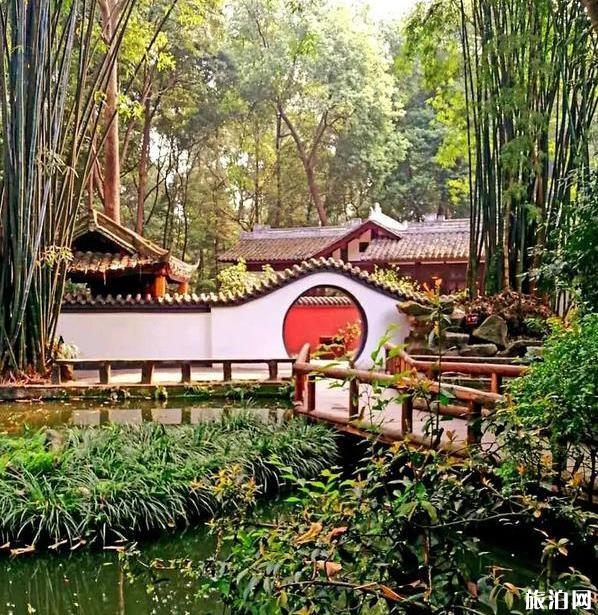

走過大殿,鉆進一個拱形石門,出現在眼前的是小橋流水、鮮花盛開的景象。

池水里的錦鯉很有靈性,聽到人聲立刻歡快地聚攏過來,一片寧靜的池水因有了它們而變得更加秀美。

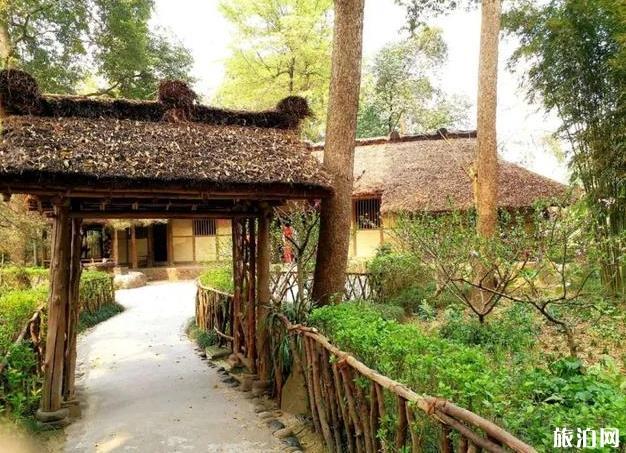

走過一座小竹橋,這里便是著名的杜甫茅屋故居了,這座古樸的茅舍是依據杜甫的不朽名篇《茅屋為秋風所破歌》及明代建筑格局恢復重建的。

茅屋修建在溪流環抱,綠樹成蔭的景區內。這里竹籬柴扉、芳草青青,完全詮釋出“舍南舍北皆春水”、“野老籬邊江岸回”等杜甫詩句描繪的郊野景象。

推開柴門,左植“四松”,右栽“五桃”,古楠接茅亭、綿竹上青霄、菜圃青青、藥欄郁郁。

所有這一切,都使人感受到詩人生活在這里時那種濃濃的田園情趣。

我們在茅屋旁合影留念,不覺間吟誦出杜甫的《江村》詩:“但有故人供祿米,微軀此外更何求

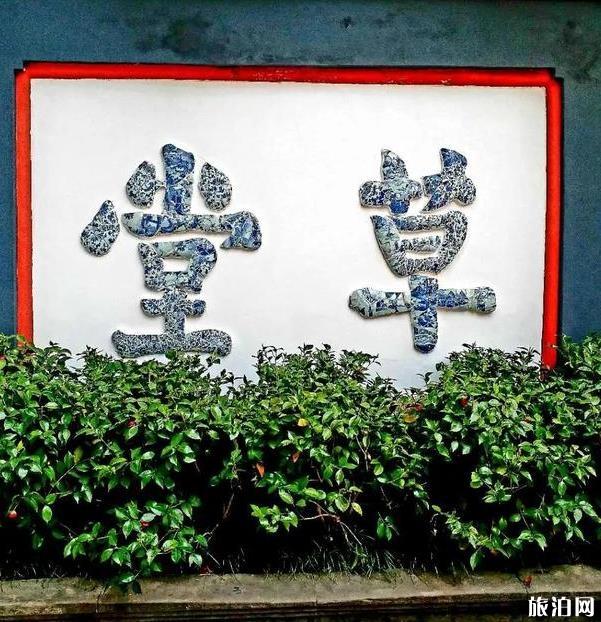

游覽杜甫草堂,值得一游的地方還有紅墻夾道、修竹掩映的花徑,風景秀麗、獨具魅力的梅苑,以及碎瓷鑲嵌、古雅別致的草堂影壁。

說起“花徑”的由來,相傳是一條兩旁栽滿花木的小路通往杜甫所居的草堂,此路即被詩人稱為“花徑”。

現在花徑的東端入口上掛一匾,匾上有著名書法家蕭龍友所書“花徑”,而門框兩旁,則是郭沫若撰書的對聯:花學紅綢舞,徑開錦里春。

至于草堂影壁,這是游客們來草堂必看景點。這是由碎瓷鑲嵌、古雅別致的照壁,1958年毛主席視察草堂時,曾對這兩個字久久凝視。

鄭州中國綠化博覽園

鄭州中國綠化博覽園

南通洲際綠博園

南通洲際綠博園

天府花溪谷

天府花溪谷

沙河市桃花源風景區

沙河市桃花源風景區

神鹿峰旅游度假區

神鹿峰旅游度假區

鏡泊湖國家級風景名勝區

鏡泊湖國家級風景名勝區

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)