大禹陵是我國紀念治水英雄大禹的而建立的紀念場所,這位四千多年前的遠古圣賢奠定了華夏文明的發展基石,游客可以前往大禹陵瞻仰一下先賢的風采和事跡,感懷古人創業艱辛的精神。

大禹陵在哪里

紹興市越城區會稽山麓

大禹陵為什么在紹興

很多人對于大禹陵的地址位于紹興感到困惑不解,因為年代久遠,無從考察,所以大家只能通過史料記載進行推敲,后人也是一代一代相傳的,所以就確定在紹興了,下面給大家提供一些可靠的歷史記錄和記載。

《史記·夏本紀》有載:“十年,帝禹東巡狩,至于會稽而崩。”

大禹巡狩到會稽(今紹興),去世了,然后就葬在哪里,當然,大禹陵應該是后世追建的,因為當時的葬俗應該還是不封不樹,封土陵墓是春秋才出現的,可能會修建的祭祀用的建筑也保存不到后世。當然,也有可能古會稽不是今紹興。當然,史記里面的記載可能被儒家涂上了一層儀式化或者浪漫主義的色彩,但是我覺得可以反應出一些基本情況來解決本問題。

關于大禹陵在紹興的說法,比較早的是《墨子·節用》:“昔者堯北教乎八狄,道死,葬蛩山之陰……舜西教乎七戎,道死,葬南己之市……禹東教乎九夷,道死,葬會稽之山。”這個會稽,后世一般認為是紹興會稽山,但這里說的是“東教乎九夷”,會稽應在東而非南;《史記·封禪書》又有“禹封泰山禪會稽”的說法,會稽應該是在泰山附近的小山,屬于東夷地區。

不過后來隨著華夏版圖的擴大,這個會稽就為人遺忘,所以一般說到會稽,都是越國的會稽山,那么大禹陵建在紹興也不奇怪了,包括太史公當時也探訪過。但是對于戰國初期的人來說,山東會稽似乎又更合理,因為當時山東地區基本華夏化,一定流傳著很多大禹故事。

《史記》:十年,帝禹東巡狩,至于會稽而崩。

《皇覽》:禹冢在山陰縣會稽山上。會稽山本名苗山,在縣南,去縣七里。

《越傳》:禹到大越,上苗山,大會計,爵有德,封有功,因而更名苗山曰會稽。

《呂氏春秋》:禹葬會稽,不煩人徒。

《墨子》:禹葬會稽,衣裘三領,銅棺三寸。

《地理志》:會稽山上有禹井、禹祠。

《括地志》:禹陵在越州會稽縣南十三里,廟在縣東南十一里。

《史記·勾踐世家》:越王勾踐,其先禹之苗裔,而夏后帝少康之庶子也,封于會稽,以奉守禹之祀。

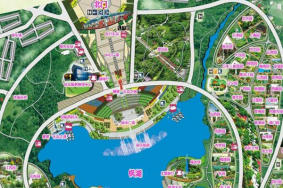

鄭州中國綠化博覽園

鄭州中國綠化博覽園

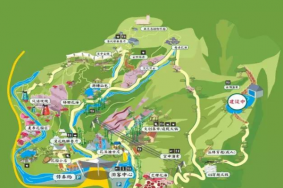

南通洲際綠博園

南通洲際綠博園

天府花溪谷

天府花溪谷

沙河市桃花源風景區

沙河市桃花源風景區

神鹿峰旅游度假區

神鹿峰旅游度假區

鏡泊湖國家級風景名勝區

鏡泊湖國家級風景名勝區

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)