雍親王府也就是現在的雍和宮,是一座典型的滿清風格的寺廟,這里以前是雍正皇帝的府邸,后來雍正繼承大統之后,改成了雍和宮。

地址:北京市東城區雍和宮大街28號

交通:地鐵2號線、5號線,公交13路、116路、特2路、44路外環

停車場:雍和宮停車場

開放時間:09:00-17:00

門票價格:75元

最佳旅游時間:全年

附近景點:孔廟&國子監、地壇、什剎海公園、景山公園、恭王府、故宮、北海公園、日壇

府邸主人:愛新覺羅·胤禛(雍正)

雍正,清朝第五位君主。蒙古尊稱為“納伊拉爾圖托布汗”,西藏稱呼為“文殊皇帝”。他是康熙帝的第四位皇子,生于北京紫禁城永和宮。康熙三十七年(1698年)封貝勒;康熙四十八年(1709年)胤禛被封為和碩雍親王。康熙有24個兒子,有9個參與了皇位的爭奪,最終胤禛榮登大寶,世稱“九子奪嫡”。康熙帝病逝后胤禛繼承皇位,次年改年號雍正。

然而他的生母卻處處與他為難作對唱反調,新皇的登基大典,她死活不愿意參加,拒絕接受行禮。可是如果不按程序走,雍正的帝位就會被質疑,會被認為他的帝位名不正言不順。最后雍正親自出面,再三懇請;王公大臣們也一旁苦苦相勸,她才勉強同意。但是她接著又違反常規,拒絕遷往皇太后應住的慈寧宮或寧壽宮,固執地居住在妃宮永和宮堅持不肯搬。這位母親,實在堪稱“天下第一作”。

雍正生母烏雅氏

為什么雍正生母總是處處為難自己的親生兒子?

雍正生母烏雅氏,是御膳房總管額森之孫女,正黃旗包衣,出身卑微。14歲選秀入宮為宮女,17歲生子胤禛,母憑子貴,次年被冊封為嬪。雖然烏雅氏生下胤禛,受到晉封,但清皇室有規定:妃以上才有資格親自撫養子女,所以此時的烏雅氏沒有資格扶養自己生的皇子。胤禛被交給佟佳貴妃撫養。

雍正養母佟佳貴妃

佟佳貴妃,是領侍衛內大臣、一等公佟國維的庶女;也是清世祖順治之孝康章皇后的侄女;她既是康熙的表妹,也是康熙的妻妹。她是康熙第三任皇后孝懿仁皇后同父異母的妹妹。佟佳氏身份尊貴,嫻雅淑德,康熙對她也非常寵愛。她是當時后宮中位份最高的妃子,孝懿皇后去世后便由她一直掌管著后宮。不知為何,康熙的皇后命壽都不長。第一任皇后九年就去世了,第二任皇后即位一年就去世了,第三任皇后即位一天就去世了。康熙怕失去余佳貴妃,于是把六宮交佟佳貴妃掌管,不再立后。佟佳貴妃淑雅高貴,又深得帝心,胤禛一直以養母為榮傲,這深深刺痛了出身卑微的生母烏雅氏。佟佳氏曾誕有一女,可惜早夭,她膝下無子,視胤禛如己出,因此母子二人感情極好,她不僅撫養了胤禛,后來還撫養了胤禛之子弘歷(乾隆)。因此胤禛也常言“生恩不及養恩大”。這令烏雅氏更為不滿,心生間隙。漸漸的,母子二人成了“最熟悉的陌生人”。

烏雅氏共為康熙生了3子3女,成年2子1女。21歲生皇六子胤祚,22歲冊封為德妃,此后,有了撫養子女的資格。29歲生皇十四子胤禵,親自撫養,疼愛無比,期許滿懷。

胤禵

胤禵自幼聰明絕頂,才華出眾,為康熙所厚愛。可他雖為胤禛同母胞弟,卻與皇八子交好,支持皇八子胤禩奪嫡登基,是八爺黨重要一員。

當太子胤礽第二次被廢,康熙帝卻一直未令人替補那空懸的儲君之位,惹得諸皇子心機大動,波濤洶涌。三皇子誠親王胤祉受命開蒙養齋館,身邊聚集著一群學人。他也“希冀儲位”,以至胤礽再廢后,竟“以儲君自命”。八王爺胤禩拿著資本到處活動,再次受到父皇斥責。這時胤禵“虛賢下士”,聯絡各方人士,意圖頗耐人尋味。 康熙五十七年(1718年)胤禵受命為撫遠大將軍,出征西北,指揮兩路清軍入藏,送達賴七世至拉薩,驅逐了一度盤踞西藏的準噶爾人的勢力,穩定了西藏局勢。隨著聲譽的日高,他覺得自己有可能成為儲君。

而胤禛則韜光養晦。他與諸兄弟維持和氣,自稱“天下第一閑人”。他把西藏畫上版圖;奉命往盛京祭告祖陵;復查貢士會試試卷事務;冬至遵命代康熙帝南郊祭天;外出代辦政務;觀察康熙帝處理政事;考察地方行政和吏治;“第一閑人“胤禛無時不在鍛煉自己處理政事的能力。

最后,胤禛在諸皇子中脫穎而出,問鼎天下,登基成為“雍正帝”。諸皇子落敗,胤禵尤為悲憤。而萬般疼愛胤禵的烏雅氏便把所有的怨恨都發泄在大兒子胤禛身上!對小兒子有多疼,對大兒子就有多恨!咬牙切齒地恨!攤上這么個娘,胤禛也夠可憐倒霉的。

盡管有個反對自己支持別人爭儲、又與自己奪嫡的弟弟;還有一位不論情由,處處為難,事事唱反調的生母;胤禛最終還是一步步從雍親王府走向了金鑾殿,完成了從親王到帝王的角色轉換,開啟了他13年的天子生涯。

他被譽為“歷史上最勤奮的皇帝”,雖然在位僅13年,然而他卻通過一系列大刀闊斧的改革,迅速扭轉了康熙晚期國庫空虛、積弊嚴重的狀況,讓康乾盛世在此基礎上進入鼎盛。在他的治理下,中國傳統社會的政治、經濟、文化達到其最高峰。在位時間短的雍正,建樹如此眾多,實屬可貴與不易。

雍正

著名歷史學家郭福祥說:“清代的雍正皇帝在歷史上是一位富有傳奇性的人物,他那出色的才華、剛強的性格、傳奇式的政治生涯以及充滿矛盾的思想都給人們留下了深刻印象。”

府邸歷史:距今327年

清康熙三十三年(1694年),康熙帝在此建造府邸、賜予四子胤禛,即后來的雍親王府。雍正三年(1725年),改王府為行宮,稱雍和宮。

雍正十三年(1735年),雍正帝駕崩,曾于此停放靈柩,因此,雍和宮主要殿堂原綠色琉璃瓦改為黃色琉璃瓦。

1711年9月25日清朝第六位皇帝乾隆誕生于此,雍和宮出了兩位皇帝,成了“龍潛福地”,所以殿宇為黃瓦紅墻,與紫禁城皇宮一樣規格。

乾隆九年(1744年),雍和宮改為喇嘛廟,特派總理事務王大臣管理其事務,并成為清政府掌管全國藏傳佛教事務的中心。雍和宮是清朝中后期全國規格最高的一座佛教寺院。

雍和宮,1983年被國務院確定為漢族地區佛教全國重點寺。

主要建筑:

雍和宮主要由三座精致的牌坊和五進宏偉的大殿組成。雍和宮坐北朝南,全部占地面積為6.6公頃,據統計,共有房661間,其中佛殿238間。其建筑風格非常獨特,融漢、滿、蒙等各民族建筑藝術于一體。整個建筑布局院落從南向北漸次縮小,而殿宇則依次升高。

本文會以游覽行進路線為序,依次對雍和宮主要建筑逐一介紹。

牌樓院:又稱寶坊院,始建于清乾隆9年(1744年)。院內,聳立著3座五彩繽紛、氣勢恢宏、被稱為“寶坊”的五彩琉璃頂木牌樓。乾隆皇帝親自為這個壯觀的牌坊群題額。

牌坊是中華特色建筑文化之一。它起源于漢,成熟于唐、宋,至明、清已登峰造極,并從實用衍化為一種紀念碑式的建筑,用于旌表功德標榜榮耀,宮殿、廟宇、郊壇等的起點泰門。牌坊的原始雛形名為春秋時期的“衡門”——由兩根柱子架一根橫梁構成的最簡單最原始的門。它是由欞星門衍變而來的,開始用于祭天、祀孔。欞星門用于祈求豐年,漢高祖規定祭天先祭靈星。宋代則用祭天的禮儀來尊重孔子。

昭泰門:門楣上的匾額是乾隆用滿、漢、蒙、藏四種文字書寫的。“昭”,光明、“泰”,平安、安定。昭泰取意“清明安泰”,表達了統治者的治國愿望。

雍和門殿(天王殿):原為雍親王府正門。乾隆九年(公元1744年)雍和宮改廟后,此為天王殿,乾隆懷舊思父,親筆御題“雍和門”。

殿前一對青銅獅造型極為生動。殿內正中的金漆雕龍寶座上,坐著笑容可掬、袒胸露腹的彌勒菩薩塑像。大殿兩側,東西相對而立的是泥金彩塑的四大天王。天王腳踏鬼怪,表明其鎮壓邪魔、慈護天下的職責和功德。彌勒塑像后面,是腳踩浮云,戴盔披甲的護法神將韋馱。

彌勒:姓“阿逸多”,彌勒為名。他是中國大乘佛教八大菩薩之一,未來娑婆世界教主,即“未來佛”。彌勒與釋迦牟尼處于同一個時代,他隨釋伽出家,成為佛弟子,先于釋伽入滅(梵語:涅盤)。自佛教傳入中國后,彌勒先后有三種形象。雍和宮中的彌勒是以五代時后梁高僧布袋和尚為原型塑造,這也是最為世人所熟知的大肚彌勒形象。

持國天王:多羅吒。身白色,穿甲胄,手持琵琶。主守東方,手持琵琶,表明他要用音樂來使眾生皈依佛教。

增長天王:毗琉璃。身青色,穿甲胄,手仗寶劍,主守南方。“毗琉璃”梵文譯音,即意“增長”,據說他能能傳令眾生,增長善根、護持佛法。

廣目天王:毗留博叉。身紅色,穿甲胄,主守西方。“毗留博叉”梵文譯音,意為“廣目,'。他能以凈天眼隨時觀察世界,他為群龍領袖,故手纏一龍,也有稱赤索,看有人不信佛教,就用赤索捉來,使其皈依佛教。

多聞天王:沙門。身綠色,穿甲胄, 主守北方。手持寶傘(又稱寶幡),用以制服魔眾,護持眾生財物。

韋馱:尊稱韋馱菩薩,佛教護法天神。佛教有“二十諸天”,源于印度神話20位天神。相傳釋迦佛涅盤后諸天和眾王商量遺體火化收取舍利,建塔供養之事。這時帝釋天手持七寶瓶,來到火化場說,佛曾答應給他一顆佛牙,所以他先取下佛牙,準備回去建塔供養。這時有羅剎鬼躲在帝釋天身旁,乘其不備,盜去佛牙舍利。韋馱天奮起直追,瞬時將羅剎鬼抓獲,取回舍利,贏得了諸天及眾王的贊揚,認為他能驅除邪魔,保護佛法,尊稱“韋馱菩薩”,韋馱形像通常是童子面,身披甲胄,手持金剛杵,是『二十諸天』中第十二天。

在寺院里,如果看到韋陀杵扛在肩上,表示這個寺廟是大的寺廟,可以招待云游到此的和尚免費吃住三天;如果韋陀杵平端在手中,表示這個寺廟是中等規模寺廟,可以招待云游到此的和尚免費吃住一天;如果韋陀杵杵在地上,表示這個寺廟是小寺廟,不能招待云游到此的和尚免費吃住。

“四學殿”:講經殿、密宗殿、時輪殿、藥師殿統稱“四學殿”。

講經殿,又稱“聞思學院”。考試的方法主要是辯證佛教教義,方式有兩種,立宗辯和對辯立宗辯就是出題人樹立辯論,然后只能回答對方的問題,不得反問。往往是發問的人擊掌高聲提問,揮舞著手中的念珠,兩腿成蹲襠式,不斷移動重心圍著立宗人轉,不斷提問和請大家評定。“對辯”就是兩人互相提問、答辯。辯論對僧人是一種多方面的修煉,答辯人需要精神集中、思維敏銳、舉一反三。如此,每個學院由一至十三班修業需39年方可學完所規定的課程。之后,每隔3年可以在“圓滿六度”講論會上,參加講經大賽,成績優秀者,可獲“格西”學位。有了學位以后即可任札倉(僧學院)或中小寺院的堪布(最高主持人)。

密宗殿,又稱續部學院,藏語稱巨特巴扎倉,系密宗瑜伽傳承之意。為教化善根弟子入密宗金剛乘法門的學校。在這里,每個學員由一至五班修業需15年的時間。學業期滿,考試合格后,可獲得“阿林巴”名號。

雍和宮的藥師殿為清代的醫藥學院,藏傳佛教對醫藥學十分重視,在醫藥學院里要學習醫道和藥物之學,經典主要有《四部醫典》、《藥王月珍》、《晶珠本草》、《藥師經》等學制共分4班,每班3年。在學習經典的基礎上,還要學習藏藥的采集、配制,藥物的生長知識。每個學員4個班的修業需12年,期滿后,通過考試獲得“麻林巴”名號,有資格擔任廟內“執事”,或回到內蒙、西藏各地當醫生。

雍和宮時輪殿曾對藏傳歷法“時輪歷”起到了傳播的作用,同時也是藏傳“時憲歷”發源地。在時輪殿主要學習天文和歷算。學制共分4個班,第一至三班學制均為3年,第四班學制6年。《馬楊寺漢歷心要》的作者就是雍和宮的一位蒙古僧人,他創造出一套新的運算方法,形成了具有蒙藏特色的“時憲歷”,為蒙藏族的天文、歷算學開辟了一個新的領域。有的僧人終身在此研究天文學、編寫歷史、預測天象。1939年,雍和宮僧人拉森烏力吉預測到1940年10月1日將發生日全食,比當時天文臺公布的時間還要精確!在時倫殿學業期滿,僧人可獲得“資林巴”名號。

現殿內陳列的藏歷名著《白琉璃》和乾隆年間制造的銅質渾天儀、天體儀,均為清代該殿教學所用。

雍和宮大殿:原為王府銀安殿,民間又稱“銀鑾殿”,是從金鑾殿這個俗稱上衍生出的名詞,用來稱呼清代王府的正殿。這里是王府的禮儀之所。大典、祭祀、婚娶、各大重要儀式,都在銀安殿舉行。

永佑殿:單檐歇山頂,“明五暗十”構造,即外面看是五間房子,實際上是兩個五間合并在一起改建而成的。永佑殿在王府時代,是雍親王的書房和寢殿。后成為清朝供先帝的影堂。永佑是永遠保佑先帝亡靈之意。殿內正中蓮花寶座上,是三尊高2.35米的佛像,系檀木雕制,中為無量壽佛(即阿彌陀佛),左為藥師佛,右為獅吼佛。

東配殿:又稱“鬼神殿”,中央供奉的是大威德金剛,兩側是四大護法。北側是“吉祥天母護法”(藏傳佛教首席女護法神)、“六臂勇保護法”(藏傳佛教護法神之首);南側是“閻王護法”、“財寶護法”(多聞天王,身兼北方守衛與財神護法兩個職位。)。

西配殿:俗稱菩薩殿,此殿為5間帶外廊的殿堂,殿內供奉釋迦牟尼和八位菩薩,中間是釋迦牟尼,兩側是阿難和迦葉兩位弟子。釋迦牟尼之南依次為文殊菩薩、觀音菩薩、除蓋障菩薩、慈氏菩薩。釋迦牟尼之北依次為大勢至菩薩、地藏菩薩、虛空藏菩薩、普賢菩薩。

法輪殿:漢藏文化交融的結晶。

殿內正中巨大的蓮花臺上端坐一尊高6.1米的銅制佛像,面帶微笑。他是藏傳佛教黃教的創始人宗喀巴大師。這尊銅像塑于1924年,耗資20萬銀元,歷時兩年才完成。

宗喀巴(1357~1419——藏族,青海湟中縣人。他的出生地藏語叫做“宗喀”,所以稱他為宗喀巴,意為在宗喀出生的人。他是藏傳佛教格魯派(黃教)的創立者、佛教理論家。在中國西藏、青海、內蒙、甘肅、北京等地區的喇嘛寺院里,都有宗喀巴塑像,

宗喀巴像背后,是被譽為雍和宮木雕三絕之一的五百羅漢山,高近5米,長3.5米,厚30厘米,全部由紫檀木精細雕鏤而成。五百羅漢山前有一金絲楠木雕成的木盆,據說當年乾隆帝呱呱墜地后三天,曾用此盆洗澡,俗名“洗三盆”。

戒臺樓:建于清乾隆45年(公元1780年),乾隆七十大壽,系乾隆為迎請西藏六世班禪進京所建。班禪拜見乾隆,清廷以與迎接五世達賴喇嘛同等的隆重禮儀接待六世班禪,并在雍和宮建戒臺迎請班禪進京講經。

班禪樓:建于清乾隆45年(公元1780年),系六世班禪進京為乾隆拜壽后的休息之所。

雅曼達嘎樓:建于乾隆9年(公元1744年),正中供奉大威德金剛,北側供關圣帝,南側供奉降閻魔尊。

大威德金剛,因其能降服惡魔,故稱大威,又有護善之功,故又稱大德。他能調伏八大天王到閻羅王之間的所有眾生,巨型大口,可吞食三界。他有九面三十四臂。九面代表佛陀的九類教法。三十四臂,再加身、語、意表菩薩佛的三十七道品。

關圣帝,即關羽,關公。佛、道兩教都供奉關圣帝,關公絕對是妥妥的“千年網紅”。

降閻魔尊,又稱地獄主,是一個象征智慧的護法神,據說他是由文殊菩薩降伏閻羅地獄主王變現的。他腳右腳踏水牛頭;左腿踏在水牛臀部,以降服它的殘暴,水牛即閻王。在牛下面有一個赤身裸體的仰臥人,是閻王降伏的異教徒。降閻摩尊有個明妃,名叫“撒門底”,意思是“忿怒者”。據說她原是一個良家女子,后來被閻羅王掠去當了老婆。閻王被降伏后,她也成了地獄主的俘虜,作了他的明妃。她面朝地獄主,背后搭著一張鹿皮,右手拿三叉戟,左手捧著一個盛血的人頭骨碗,將幸福獻給主尊,表達她對主人的馴服和恭敬。

昭佛樓:昭佛樓建于清康熙三十三年(公元一六九四年)。這里原為乾隆皇帝生母鈕鈷祿氏的禮佛之所。在昭佛樓北側靠墻供奉有釋迦摩尼佛銅立像,左右是弟子阿儺迦葉。供奉佛祖的佛龕按照房間的大小量身定做而成,通高5.5米,寬3.5米,整體是用珍貴金絲楠木雕鏤,佛龕從地面直達樓頂,貫通二層大殿閣樓,龕體里外三層。佛龕設計巧妙,雕工精絕,共雕有九十九條姿態各異的龍,采用浮雕、圓雕、鏤空雕等多種雕刻手法,使得金龍體態一波三折,動感強烈。因此該佛龕被列為雍和宮木雕三絕之一。

萬福閣:又名大佛樓,是雍和宮最高的大殿,高25米,飛檐三重。其兩旁是永康閣和延綏閣。兩座樓閣有飛廊連接,崢嶸崔嵬,宛如仙宮樓闕,具有遼金時代的建筑風格。

萬福閣內巍然矗立一尊邁達拉佛(彌勒佛),高18米,地下埋入8米。佛身寬8米。這尊佛是由七世達賴喇嘛的進貢禮品,用整棵名貴的白檀香木雕成。據說乾隆帝為雕刻大佛,用銀達8萬余兩,這尊大佛也是雍和宮木雕三絕之一,還有一尊木雕三絕在萬佛閣前東配殿照佛樓內,名金絲楠木佛龕,采用透雕手法,共有99條云龍,條條栩栩如生。

延綏閣:建于乾隆13-15年(公元1748-1750年),閣內有巨型木質蓮花,蓮花打開,內有佛像,又稱“開蓮現佛”。

永康閣:建于乾隆13-15年(公元1748-1750年),閣內有八角密檐式塔型佛龕,佛龕可旋轉,又稱“轉輪藏”。

觀音洞:中央供奉觀世音菩薩,兩側是南海龍王、善財童子、龍女。

綏成殿:綏成殿是雍和宮最后一排建筑。綏成樓是東西順山樓的中心,內供三頭六臂大白傘蓋佛、白度母像和比勒格白穆得(智慧彼岸)像。樓上供有"五輪塔",五輪系指地、水、火、風、空。

東順山樓:格丹殿,原先供奉格丹派(即格魯派)祖師爺,現為經版整理處。

西順山樓:天竺殿,原供奉古代高僧像,后遷至綏成殿。現為寺院僧舍。

附近景點:孔廟&國子監、地壇、什剎海公園、景山公園、恭王府、故宮、北海公園、日壇

孔廟、國子監:4A景區,距離雍和宮0.3公里

地壇:4A景區,距離雍和宮0.7公里

什剎海公園:4A景區,距離雍和宮3.5公里

景山公園:4A景區,距離雍和宮4.1公里

恭王府:5A景區,距離雍和宮4.1公里

故宮:4A景區,距離雍和宮4.7公里

北海公園:4A景區,距離雍和宮4.7公里

日壇:4A景區,距離雍和宮6.9公里

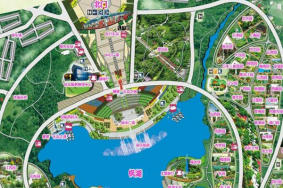

鄭州中國綠化博覽園

鄭州中國綠化博覽園

南通洲際綠博園

南通洲際綠博園

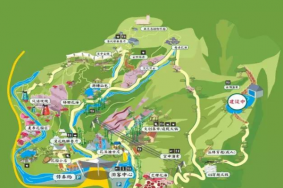

天府花溪谷

天府花溪谷

沙河市桃花源風景區

沙河市桃花源風景區

神鹿峰旅游度假區

神鹿峰旅游度假區

鏡泊湖國家級風景名勝區

鏡泊湖國家級風景名勝區

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)