安徽唐模古鎮是一處什么樣的古鎮呢?其實這個地方還真的非常的有特色了,下面是關于這個古鎮的一些簡單的介紹,有感興趣的可以一起看看詳情了。

唐模,始建于1382年前的唐朝貞觀年間(公元622年)。大唐盛世時,村落已經頗具規模和名氣,方圓百里被人樂道,故稱唐模。

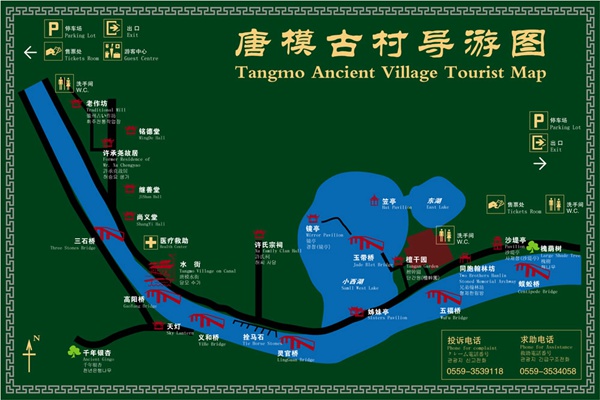

唐模位于黃山市徽州區潛口鎮。村內檀干溪淙淙而過,農家夾岸而居;遠山近水,風物怡人;幽情古趣,獨特罕見。這里有古徽州水口園林的典作--檀干園,一千四百歲青春依舊的“活化石”——銀杏樹,同胞兄弟皆翰林而受到皇帝欽賜建造--沖天古石坊,詩韻悠悠的古徽州秦淮河——水街……

近年來,唐模以其“千年古樟”之茂,中街流水之美,“十橋九貌”之盛及“一村三翰林”之譽而名聞中外。

“唐模”,這個似乎帶著滄桑味道和鄉土氣息的字眼,緣于這里獨有的那種正在淡去的古老文明的余味,有著現今保存完好的民間文化,有著千百年來人們不斷營造的獨特鄉土,有著一種讓后人受用至今的生存理念……

古村落是有生命的,唐模便是如此。

從黃山奔流而來的檀干溪是她律動的脈搏,橫臥溪流之上的一座座石橋就是這軀干的關節,躍舞著生活著的節奏。蒸騰浮游在檀干溪、孝子湖上的水汽,便是古村的呼吸——輕盈、幽靜而甜美。

日出而作,日落而息。天與人合一,人與天同步。

千百年來,唐模一直坦然地臥伏于歙中盆地的鄉野里,吸吮著農耕文化的乳汁,輪回往復,思想褪盡了欲火,舉措舒緩而柔和。

唐模先人們對于生活之美的追求執著而熱烈。檀干園中的這副對聯描摹出了一片美麗的景致:“喜桃露春濃,荷云夏凈,桂風秋馥,梅雪冬妍,地僻歷俱忘,四序且憑花事告;

看紫霞西聳,飛布東橫,天馬南馳,靈金北倚,山深人不覺,全村同在畫中居。”

漫步在“如畫境般”的唐模,定能體味“畫中居”的恬淡和雅趣。

走進唐模,人們一眼就能看到的是唐模古村的水口園林。由村中流出的小溪穿過一座座小石橋,翻越一道道攔水壩,形成一道道人工瀑布流往下游,兩岸數十株巨大的樟樹,以終年常綠的傘形樹冠,掩映著小橋、流水、人家。村口的“老槐樹”枝繁葉茂、郁郁蔥蔥,與側畔飛檐翹角、古樸拙雅容的八角亭相與屹立,宛如對坐閑談的兩位老者,細訴著曾有的世間繁華、人間滄桑。

沿著茶源石鋪就的古驛道,我們且行且止。過水口前行幾分鐘,便見一四柱沖天的高大石坊,坊名為“同胞翰林”,是為紀念清朝康熙年間村里許氏同胞兄弟因才華出眾,考上進士,被皇帝欽點為翰林而建。石坊高約16米,寬約10米,雕琢精美,出入該村人行其下,須昂首景仰。

作為徽州園林的主要部分,建于清初的“小西湖”,又名“檀干園”,更是讓人駐足忘返。小西湖占地10余畝,三塘相連,自然形成“三潭映月”、湖心亭、白堤、玉帶橋、鏡亭等景觀。據村史記載,當時該村一許氏富商常年在杭州經商,其母思子心切,每欲前往終不能行,為娛老母,特投巨資,模擬杭州西湖景致,依水流山勢建造了唐模小西湖,周邊遍植檀木,又名“檀干園”,也因這段故事,村人又把它稱作“孝子湖”。

檀干園中建有許氏文會館,身臨其間,可遙想當年“文士雅集、酬唱吟和”的場景——應該是“紙香墨飛、辭賦滿江”吧!這里還是“許氏義塾”,用作許氏后裔子孫接受學習教育的場所。

園中鏡亭內的18方明、清時期刻制的石碑,分別將朱熹、蘇軾、米芾、黃庭堅、祝枝山等名家詩詞手跡鐫刻留真,鐵畫銀勾,真草隸篆,既是文物精品,又是書法絕作。匯集珍藏在一個村落里,足見村中文化的昌盛。

出小西湖,過許氏宗祠,高陽橋成為村落的入口處。石質雙孔的高陽橋建于明代,是古徽州獨具特色的廊橋.整座橋面上建了五開間殿堂,堂中梁柱木雕精美,彩繪典雅絢麗,可稱明代廊橋建筑之典范。如今古橋已成為人們休息品茶和憑欄賞景的好地方。

出高陽橋便是長約600米的唐模水街。

清澈的溪流終年不竭。沿溪兩岸相對建造的近百幢徽派建筑,有民居、有祠堂、有店鋪、有油坊,高低錯落,形成夾溪的街道市井。沿街建有40余米的避雨長廊,廊下臨溪設美人靠,供村民生活休息之用。憑欄臨水,尤如置身《清明上河圖》的意境中,讓人覺得步入遙遠的宋明時代。

徜徉其間,處處綠波蕩漾,家家臨水入影。晨間,小橋流水,薄霧似紗,兩岸粉墻高聳、瓦屋倒影;傍晚,夕陽斜照,燈影搖曳,恍然桃源瓊瑤,不知是人在畫中游,還是畫在心中移。

步入唐模,不禁會為如詩如畫的美景而驚喜,為精美的明清建筑而贊嘆,為“小橋、流水、人家”的格局而迷戀,為清醇幽靜,處處可畫、時時有詩的風情而陶醉,可是游罷而歸,卻似乎又茫然而若有所失。

在唐模游歷所得,用言語表述似乎很難。也許我們領略的不僅是一種文化氛圍,一種由歷史、建筑、文物、民俗、飲食以及哲學、觀念等等多層次多方面內容構成的綜合體。這里的每一個角落,都是活生生的現實,又都是耐人尋味的生活——一種人性化了的自然所顯示出來的獨特品韻。

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)