建水白屏是很多人印象中比較有名氣的一個旅游勝地,這里不僅保留了諸多令人心動的文物古跡,還有一系列的傳統民俗元素,吸引了大量的游客前往參觀,下面給大家分享具體的攻略指南。

最先到了雙龍橋,俗稱“十七孔橋”,這是座清代建的三閣十七孔大石拱橋。

雙龍橋坐落于建水古城西,大約五公里的地方,橫跨瀘江與塌沖河交匯之水面上,是云南省著名古跡之一,已列入中國造橋史冊。這是一座非常漂亮的橋。

此橋清乾隆年間先建三孔,到道光年間又建十四孔,由于連在一起,因此俗稱 “十七孔橋”。在橋中建有三層樓閣,兩端還各有亭閣一座。

整座橋身都是用巨石砌成的,全長148.26米,寬度達3米,它的造型奇巧,非常漂亮,是我國現存的優秀古橋之一,是國家級重點文物保護景點。

雙龍橋是非常出“照片”的地方,可以遠拍,也可以近景,特別是它的夕陽下,美極了。可惜我們今天遇到陰天,烏云沉沉,拍的照片不亮麗,不夠精彩。

這就是“鄉下大哥”的日常拍姿,一個精通英語,走過世界的人,到了云南,就成了一“農人”。

走到橋的另外一邊,我就被一段鐵路迷住了,很特別的鐵路,比我們看到的鐵路要窄,鄉下大哥說這就是滇越鐵路啊!是通往越南的!

滇越鐵路:資料說它是東南亞地區一條連接中國昆明和越南海防的鐵路,也是中國西南地區的第一條鐵路。十九世紀中后期,由法國人設計并規劃建設。

滇越鐵路分為滇越兩段,其中越段1901年開始動工,1903年竣工通車。而滇段1904年開工,1910年3月30日竣工。

1910年4月1日滇越鐵路全線通車運營。但這里的鐵軌選擇為法國標準的窄軌鐵路,同我們看到中國鐵路有很大不同。滇越鐵路建成后,還被《英國日報》稱之為與蘇伊士運河、巴拿馬運河相媲美的世界第三大工程。

而今100多年過去了,鐵軌依然在,而當年的車站也在,那么火車呢?這個線路還通車嗎?

鄉下大哥說還是通車的,但已經不是過去的蒸汽機車,現在是現代的旅游觀光車,這里可以直接坐到石屏去,但想去越南,走的就不是這條路了。

接下來我們進村了,就在車站的不遠處,叫新房村,這里有幾戶老宅,其中易家大院在過去是有名的大戶人家,據說有錢并不是因為土地,而是家里有礦。

過去家里有礦同現在一樣,都是非同尋常的富裕,所以這個院子很大,但后來又分給了窮人,據說是一下子住進來十七八戶人家。

但是現在院子里幾乎沒有幾戶人家了,都搬走或者閑置不住了,只是看到一個老人在做飯,她熱情的要我們進屋,但語言聽不太懂,也不知道該說些什么。

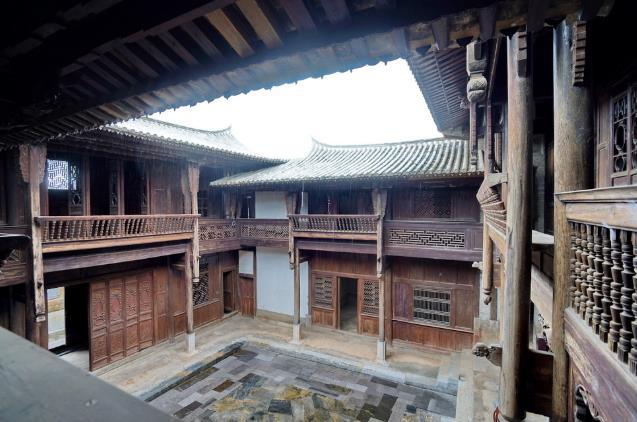

宅院雖然有些殘破,但看著房子的細節,看到了原主人的富有和情趣,正廳的門都是大幅的鏤空雕刻,外面貼金箔,當年要多富麗堂皇啊。

所使用的都是優質木材,百年過去,依然保持完好的狀態,所有的角度都是雕刻和花飾,真的好美啊。

使用的磚是雕花打磨的,而柱石也是雕刻的精湛唯美,祥云籠罩了。

最有趣在這里看到當年主人留下的一段“人生追求”:

百畝田,萬卷書,琴三弄,酒一壺,朝出耕、夕入讀,也非仙道也非佛,半是農家半是儒。

這段文字是墻壁上看到的,是百年前寫就的。

當年這戶人家是村里大戶,家里有礦,過著富裕而悠閑的生活,而這些字所表達的意思正是主人的追求:有田、有書、有琴、有酒。

“半是農家半是儒”,就是最理想的生活,這不也是當下很多人想要的日子嗎。

村口看見圍了很多人,原來是收辣椒的,7元錢一公斤。云南人喜歡吃辣,也出產好的辣椒,但是農民抱怨種辣椒不掙錢。

我開玩笑說“可以嘗一個嗎?”一個大媽笑著說你敢吃?我還沒有動,同來的小伙子抓一個咬了一口,然后嘴張開就合不住了,跑開去喊“水,快給我點水......”哈哈,不說了,現在想想都辣啊!

接下來又到了一座橋:馬家營見龍橋。

這座橋修建于清乾隆六十年(1796年),民國年間重修。其實這座橋同前面的雙龍橋是一條路,這條路上還有幾座橋,或者是規模比較小,或者年久不存在了。

這一條路現在看似乎是只有三、四米寬的小路,在過去這可是一條非常重要的道路,是通往滇南的主要道路,也是官道,或者說當年的“高速公路”,它的意義是非凡的,物資運輸、軍隊調動、貿易交流、公文送達,甚至人員交往,都靠的是這條路,成為當年的“國脈”要道,怎么說都不為過啊。

在這里閑拍,河水中游弋的鵝,還有稻田里伸展的荷,鄉村的風光很美。

再往前就到了石屏縣境內了,最先看到的是一片大大水面,鄉下大哥說這是異龍湖,它是云南的五大湖之一,小于滇池、洱海、撫仙湖,大于杞麓湖。

異龍湖的周長有150華里,現在環湖建設完美了的彩虹棧道,非常適合跑步、騎行和游玩,是不是很漂亮。

這時臨近中午了,鄉下大哥帶我到湖邊豆地灣村的一家小餐館吃午飯,這里有幾家小飯店,主要是燒烤,而客人也都是本村或路過的司機。

在石屏與建水一帶,再小的餐館也會有燒烤攤,主要是烤豆腐,這是餐館的標配。當地人喜歡吃烤豆腐,即便是吃一碗面,也會加一塊烤豆腐,這也是流傳很久的餐飲習俗了。

我們要的是石屏大塊豆腐,開始是豆干的狀態,隨著熱度增加,里面開始鼓起來,外面也嬌嫩了,這時就烤好了。按當地人的習慣是用手撕開蘸佐料(蘸水)吃,我們讓老板給切開裝盤了。

但老徐怎么能讓我們只吃豆腐,又要了烤肉、烤雞胗,還有烤豬皮。別的不表,這烤肉皮,有多少人吃過?是不是疑問又期待它的口味如何了?

最先烤好的是五花肉,當地的土豬,早上宰殺,略腌制,加一些辣椒面等烤料,烤好后剪成小段端上來,這也太香了,是我吃過的最好吃烤豬肉。

這一餐好吃,而且不貴,過去很久了依然留戀這滋味,似乎還在齒間飄蕩著不肯散去。

午飯后,鄉下大哥打開導航,我們繼續尋找他設定的旅行線路,我們先去石屏的秀山寺。

秀山寺位于云南省石屏縣城西南大約15公里,它始建于唐代,原名真覺寺,明代末年更名為秀山寺。我到云南發現這里很多的寺院是佛、道、儒三教合一,反映了云南宗教的包容與開放性,或者說這里的信仰并不排他。

寺院里綠化很好,郁郁蔥蔥,種滿了植物,其中有不少是古樹,如唐代的櫻花,宋代的梅花、元代的羅漢松、清代的桂花等,要是開花季節,可想象這里的燦爛和芳香。

這里建筑古舊,環境幽靜,是一處修行的好地方啊。

幽靜的寺院,走走轉轉,未見僧人,也未見香客,閑拍了很多照片。

接下來我們來到石屏縣城西十公里的寶秀鎮鄭營村,這是一個古建筑成堆的小村莊。

最先看到國家級文保單位:陳氏宗祠。

這是清末進士,主持修建中國歷史上第一條民營鐵路“個碧石鐵路”的云南實業家陳鶴亭(名陳鈞)在1925年所建設的。

鄭營陳氏宗祠是由祠門、蓮池、石橋、中殿、正殿、偏殿、樓閣等建筑組成的,兩進四合院的建筑群,總占地12400平方米,這些建筑可能不到100年的原因,有了很多似乎是現代建筑元素。

這個建筑規格很高,應該花費了不少的財力,而在細節上追求精美,特別是帶有石獅子的柱石,雕刻的不僅唯美,也很大膽,其他處很少見到這種標準。

鄭營村里還有一個鄭氏宗祠,也是國家級文保單位,鄭氏宗祠始建于清光緒八年(1882年),現在依然是完整的保留著。

可惜這里的大門緊閉,鄉下大哥說來過好幾次了,但一直沒有見開過門,可能還在維修中,但是看看房梁上的雕梁畫柱,就可以感覺到它的精美與不俗了。

天下起了雨,孩子們匆匆的走過。現在正營是省級文化名村,也被譽為“云南第一村”,這里的歷史上是非常的有名氣和人才輩出,財源滾滾啊!他們祖先是多么的勤勞與智慧啊。

鄭營村已有六百多年歷史,古村內是用姓氏和地理環境命名的三街九巷,街道是青石路面,這里民房多是坐南朝北的大四合院。全村曾有403座四合院,現在完整的四合院還有28幢。

最后我們拜訪了“陳氏民居”,就是清朝進士陳鶴亭故居,前面已經說過了他建的“陳氏宗祠”。

我不知道陳鶴亭(1874-1931)是不是正營最有錢、最有名望的人,但他的履歷很不簡單。

他是清末進士,辛亥革命后擔任蔡鍔的參事、內務司長,后擔任個碧鐵路總經理,創立三個鐵路銀行,主持修建了中國歷史上第一條民營鐵路——“個碧臨石鐵路”。

陳鶴亭一生除了干實業,還熱心教育,資料說他在光緒三十二年(1906),將百年的神祠資產移撥興學,并創建鄭營小學,村中子弟悉數勸導入學,成為石屏全縣的翹首。

陳鶴亭故居是鄭營村占地面積最大的民國年間的建筑,這里保存完好,就個人故居而言,可以說是精美到了極致,被譽為“散落民間的珍珠”。

整體的建筑細節非常完美,似乎就是一個可以打包帶走的絕美工藝品。

陳氏故居最大的特點是整體都是花卉的圖案雕刻,很少見到有人物,動物也少,這可能同主人的追求與喜好有關,而這些木雕不僅僅是浮雕,還有多層次的立體雕,美輪美奐。

古宅建筑或許同主人的身份與地位有關,他突破了傳統建筑的美學認定,融入了自己對藝術的思維,陳氏故居如果細看,是有很多自己特色的,這也使它同主人的身份與文化相匹配,在我看到建水與石屏幾十個古宅中顯得不同和記憶深刻。

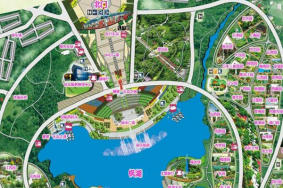

鄭州中國綠化博覽園

鄭州中國綠化博覽園

南通洲際綠博園

南通洲際綠博園

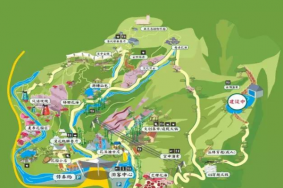

天府花溪谷

天府花溪谷

沙河市桃花源風景區

沙河市桃花源風景區

神鹿峰旅游度假區

神鹿峰旅游度假區

鏡泊湖國家級風景名勝區

鏡泊湖國家級風景名勝區

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)