四川博物院館藏豐富,歷史悠久,更是有著許多非常珍貴的文物珍品在其中,不少人都會專門前往此地觀賞展覽,領略中華風情。由于疫情的原因,在經過了長時間的防控之后,該景區將在3月18日正式對外進行開放,參觀游客需要預約入園。

四川博物院恢復開放

@四川博物院 發布公告,宣布從3月18日起恢復對外開放。此次開放,仍以堅持防控優先、嚴格落實疫情防控措施為前提

開放時間

本次恢復開放時段為9:00—17:00(16:00停止入場),延續每周一閉館 (除國家法定假日外)。

門票預約方式

觀眾需要通過“四川博物院”微信公眾號進行實名制預約,或者當日憑身份證等有效證件入館參觀。觀眾需要主動出示個人健康碼或健康證明,進行實名信息登記,并配合現場工作人員進行體溫檢測和衛生防護檢查。(出于公共衛生安全考慮,個人未佩戴口罩、體溫高于37.2℃或出現其他身體不適狀況,將謝絕入館參觀。)

限流人數

川博每日總接待觀眾數量不超過2000人次,9:00—13:00、13:00—17:00兩個時段,預約限流和現場限流人數分別為600人次、400人次。當展館內滯留人數達到500人時,將暫停入館,并安排觀眾在休息區等候。

觀賞提示

1、根據疫情防控工作的需要,川博建議觀眾在參觀過程中,主動與他人保持1.5米以上的距離,將參觀時間控制在2小時內。

2、川博將暫停人工講解服務、研學、團隊參觀和社教活動,停用展廳內觸碰式電子互動設備。

3、展覽延期,一場突如其來的疫情,讓彩繪地中海——一座古城的文明與幻想、蜀地海關 守關護寶——成都海關查獲文物特展按下了“暫停鍵”。川博恢復開放后,兩大臨展將延期至2020年5月10日。

景點簡介

四川博物院建于1941年,共分為三層,是西南地區最大的綜合性博物館。

一層以四川漢代陶石藝術展為主,展品多為粗曠古樸的漢代石刻藝術和陶塑藝術。

二層主要由巴蜀青銅館、大風堂(張大千書畫陳列館)、中國書畫精品館和瓷器館組成。

三層以藏佛之光、萬佛寺石刻館、古風雅韻工藝美術館等區域構成,大多反映出四川的民風民俗。

博物院出來可以去附近的杜甫草堂、青羊宮、武侯祠、錦里逛逛,距離非常近,可以一并游玩。

鎮館之寶

象首耳獸面紋銅罍(西周)

象首耳卷體夔紋銅罍,1980年四川彭縣竹瓦街出土。此罍有蓋,直口,方唇,雙耳,圈足。盔形蓋,飾四鳥形突棱,中飾夔龍,突棱恰成夔鼻。肩部飾立體長鼻象雙耳,雙耳間各鑄一立體卷鼻象首。下腹部飾一獸形小耳。自頸部至圈足以扉棱將器體分為四組相同的紋飾,每組紋飾分上、中、下三段;肩上中間為一蟠龍,兩邊間以夔紋;腹部為卷耳大眼之夔龍,通體以云雷紋為地。該罍主體突出,布局對稱,構成瑰麗繁縟的圖案,頗為生動。扉棱是青銅器上常見的一種裝飾,一般為凸出的條狀,將器物上連續的圖案分割開來。罍是盛酒器。彭縣窖藏出土罍往往成對,大小、形制、紋飾大體相似,可視為列罍。列罍應與中原地區的列鼎制度相同,是身份地位的象征。

東漢陶說唱傭

該說唱俑于1982年7月出土于新都三河鎮馬家山崖墓,為紅陶質地,體態矮胖,踞坐一墩上,整個身軀和頭部微向左側,收頸聳肩,頭扎巾幘插笄,額有花飾。說唱俑上身赤裸,右手鼓捶高舉,左臂環抱一扁圓鼓,雙臂戴有飾物。下著長褲,赤足,右腿平抬而腳心向外,左腿曲于圓榻上。顱圓顴高,額前有數道皺紋,瞇縫雙眼,嘴半張作嬉笑狀。而對于研究者來說,說唱俑具有重要史料價值。

現代張大千仕女擁衾圖軸

1946年張大千仕女擁衾圖軸,紙,縱117,橫47.3;裱243.5×59.8厘米,紙本,設色,繪仕女擁衾沉思。上有作者題七絕一首:“長眉畫后尚惺忪,紅豆江南酒面濃。別有閑情怪周昉,不將春色秘屏風。”“丙戌秋孟并題。天逸吾兄博笑。大千張爰”。鈐白文方印“爰鈢”,朱文方印“大千”二印。丙戌—1946年。

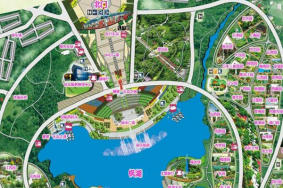

鄭州中國綠化博覽園

鄭州中國綠化博覽園

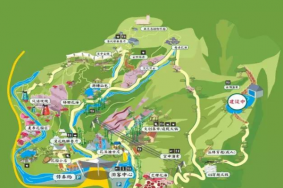

南通洲際綠博園

南通洲際綠博園

天府花溪谷

天府花溪谷

沙河市桃花源風景區

沙河市桃花源風景區

神鹿峰旅游度假區

神鹿峰旅游度假區

鏡泊湖國家級風景名勝區

鏡泊湖國家級風景名勝區

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)