新冠肺炎疫情發展至今,隨著核酸咽拭子的檢驗方法越來越成熟,現在病毒感染的確診速度也越來越快了。但是目前各地通報的“假陰性”病例,讓大家又有著不小的擔心,那么究竟什么是假陰性呢?確診的依據又是什么呢。

新冠肺炎假陰性

一則“三陰”感染者的報道引發了廣泛關注,“新冠肺炎”確診面臨新挑戰。

據新京報報道,中日友好醫院日前收治了一位武漢來京的新冠病毒肺炎確診病例,而該患者在入院前三次咽拭子新冠病毒核酸檢測均為陰性,直到入院后插管上呼吸機,通過肺泡灌洗檢測才發現新冠病毒核酸陽性。

北京一位三甲醫院呼吸科大夫稱,常規對疑似患者進行兩次咽拭子核酸檢測,如果出現一次陽性則確診,出現兩次陰性,則基本可排除感染。三次咽拭子新冠病毒核酸檢測均為陰性,說明病毒隱匿性很強。

近日,全國已有多例咽拭子核酸檢測“假陰性”病例被發現。據天津市衛健委官網通報的一例女性感染病例,1月21日患者出現發熱后,前后共做了三次核酸檢測均呈陰性,2月1日第四次檢測后才呈陽性。

《南方周末》2月6日報道,在杭州一所醫院,有個病人測了6次核酸試劑都為陰性,直到第7次才測出陽性。

一位在武漢一線支援的醫生則向《南方周末》稱,在他所在的醫院,很多病人的臨床癥狀和CT影像,都符合新型冠狀病毒感染,但這些人的核酸檢測結果,陽性少,陰性多。

對于上述現象,危重癥醫學專家、中國醫學科學院院長王辰院士2月5日在接受央視采訪時說:“并不是所有的病患都能檢測出核酸陽性,對于真是新型冠狀病毒感染的病人,也不過只有30%至50%的陽性率。通過采集疑似病例咽拭子的辦法,還是有很多假陰性。”

假陰性病例存在的原因

為什么檢測會存在“假陰性”?多位專家向《中國新聞周刊》解釋,試劑盒檢測結果不僅與試劑盒質量有關,還與新冠病毒自身的特點、采樣部位、采樣量、運輸和儲存環節,以及實驗室檢測條件和人員操作有關,由多種原因構成,非常復雜,但其中最關鍵的因素,與這次病毒的特殊性有關。

在2020年2月8日舉行的國務院聯防聯控機制新聞發布會上,針對中日醫院出現的“三陰”病例,國家衛健委新聞發言人宋樹立表示,近期將有臨床專家專門就此事作出回應。

“假陰性”的概率有多大

真實病例核酸檢測陽性率30%至50%,假陰性,即新型冠狀病毒感染者沒有檢測出病毒核酸,導致病原核酸檢測報告為陰性。目前多地已陸續發現“假陰性”病例。

有沒有更好的確診辦法

核酸檢測目前不可取代

假陰性頻出,要不要放棄核酸檢測?高占成9日在國務院聯防聯控機制發布會表示,對于確診新冠肺炎,目前核酸檢測是不可或缺的手段。

根據國家藥監局消息,截至1月31日,已應急審批7個新型冠狀病毒核酸檢測試劑。此外,還有多家企業正在加緊研發。

據悉,試劑盒用于測定疑似患者的樣本中是否有新型冠狀病毒,快速且精準。這類檢測試劑盒的科學原理名為“熒光PCR(聚合酶鏈式反應)法”。它是一種用于放大擴增特定DNA(脫氧核糖核酸)片段的分子生物學技術,能利用聚合酶鏈式反應將微量的DNA大幅擴增,從而檢測出帶有特定基因片段的病毒。

截至目前,核酸檢測仍是確診新冠肺炎“金標準”。有專家此前建議,因核酸檢測可能出現漏檢,應當將CT影像也納入確診標準。武漢大學中南醫院呼吸與危重癥醫學科主任程真順在湖北省發布會上表示,CT檢測只需要幾分鐘,比較快捷。

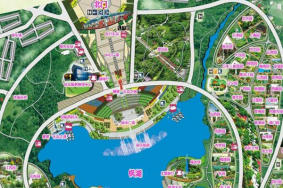

鄭州中國綠化博覽園

鄭州中國綠化博覽園

南通洲際綠博園

南通洲際綠博園

天府花溪谷

天府花溪谷

沙河市桃花源風景區

沙河市桃花源風景區

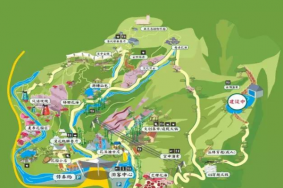

神鹿峰旅游度假區

神鹿峰旅游度假區

鏡泊湖國家級風景名勝區

鏡泊湖國家級風景名勝區

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)