泉州,別名鯉城,素有“海濱鄒魯”、“光明之城”的美譽。戲曲文化歷史悠久,有許多寺廟,宗教文化盛行。有大量歷史勝跡與文物。今天小編想介紹的是泉州有哪些值得一覽的景點。

開元寺

開元寺是全國重點文物保護單位及全國漢族地區佛教重點寺院,現占地面積8萬平方米,是福建省內最大的寺廟。

開元寺始建于唐垂拱二年(686年),距今1300多年了。初名蓮花寺,唐開元26年(739年)唐玄宗下昭全國各州建一座開元寺,遂改現名,元至元22年(1285年)合120院為一禪剎,始稱大開元萬壽禪寺。寺址本是黃守恭的桑園,相傳守恭夢僧欲化其地為寺,辭曰:待桑樹生蓮花乃可,不數日桑樹盡生蓮花,守恭神之,即舍為寺,因此,開元寺得名桑蓮法界。

唐玄宗李隆基,在全國山河廣建寺院,統一稱為開元寺。一千三百年后的今天,大部分早已消失在歷史長河之中,而泉州開元寺則成為為數不多且對其名稱從一而終的佼佼者。

西街走到底,就是這個大名鼎鼎的開元寺。門面確實不起眼。

開元寺布局,中軸線自紫云屏、天王殿、拜亭、東西兩廊、大雄寶殿、甘露戒壇至藏經閣,東翼有檀越祠、本生院,泉州佛教博物館(弘一法師紀念館),西翼有安養院和水陸寺。

開元寺最早是泉州巨富黃守恭的家業,后來捐出來作為寺廟使用,寺前立著紫云屏的碑。紫云即黃氏后人的稱謂。

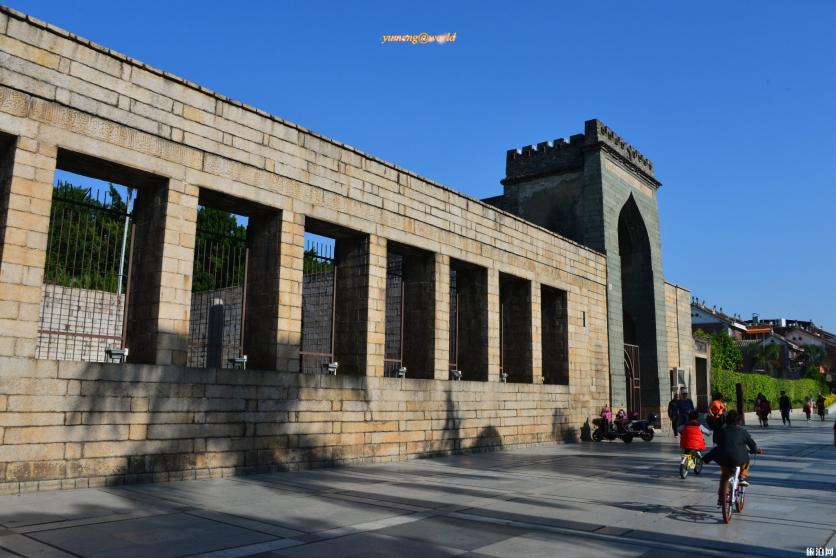

清凈寺

清凈寺,這座建于北宋的伊斯蘭教寺廟是阿拉伯穆斯林在中國建造的最古老的清真寺。為國務院公布的第一批全國重點文物保護單位之一。

方形的建筑,拱形的門洞,昔日的奉天壇現今只剩幾根白色柱子,南墻上刻著阿拉伯文的古蘭經。

遙遠的異邦人,經歷千難萬險來到刺桐城,然后,再也回不去的故鄉,再也見不到的故人。每個墓碑背后都有一段故事,這是他們與泉州的故事,而當下的我們只能從只言片語中想象他們的曾經。清凈寺適合人少的時候,在藍天,綠地,白柱之間沉思。

關岳廟

從清凈寺再往前走幾十米就到了關岳廟,這所始建于宋代的道教寺廟,主要拜祭關羽和岳飛,香火極其旺盛,還沒走到就看到遠處香煙彌漫,空氣中傳來特有的香氣。自古老百姓都愛拜祭關羽和岳飛,都是非常受人愛戴的民間人物。寺廟的造型也十分夸張和艷麗。屋檐上龍飛鳳舞,張牙舞爪,一看就熱鬧非凡。

浮夸的關岳廟屋頂

關老爺是人們心中保佑平安的圣人。

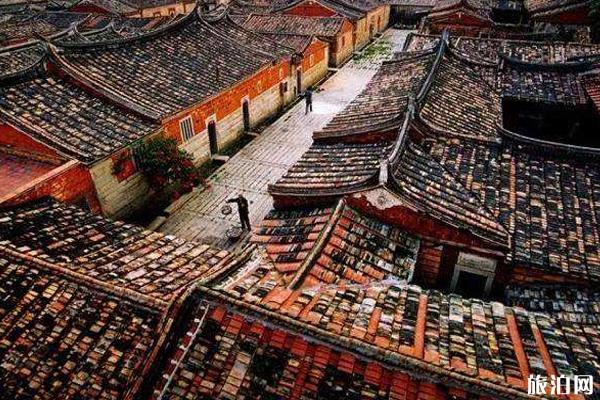

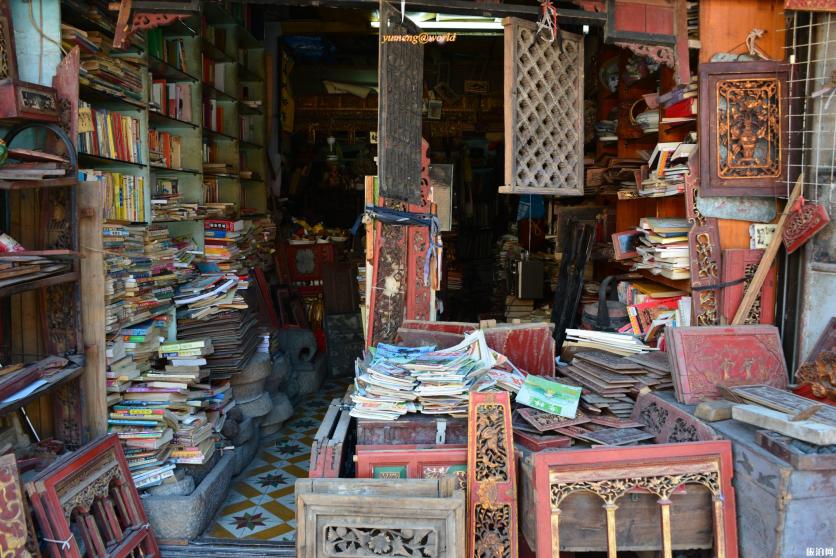

泉州西街

西街是泉州最早開發的街道和區域,早在宋朝,它就已經象征了泉州的繁榮,它還是泉州市區保存最完整的古街區,保留著大量具有歷史原貌的建筑,現在目前西街片區現有各級文物保護單位共計20多處,分屬古建筑、古遺址、石刻等多種類別,還有未列入級別但保護較好的古建筑、古民居12處。

承天寺

承天寺與開元寺、崇福寺并稱泉州三大叢林,有“一塵不染”、“梅石生香”等奇景。初見山門,卻不那么顯眼,以為就是一個小寺廟,但走進去,卻是別有一番天地。進入山門,是一條甬道,甬道南側,是七座佛塔,間植榕樹。有“塔無禽棲”、“榕不過墻”、“蠅不朝天”諸景。甬道尾端北轉為寺宇密集建筑,全都坐北向南。這與一般寺廟入門就是大殿的格局比較不同。

洛陽橋

泉州洛陽橋是古代漢族橋梁建筑的杰作。位于福建泉州東北洛陽江上,宋皇祐五年(1053年)興建,嘉祐四年(1059年)建成。歷時六年之久,耗銀一千四百萬兩,建成了這座跨江接海的大石橋。橋長八百三十四米,寬七米,有橋墩四十六座,全部用巨大石塊砌成。結構堅固,造型美觀,具有極高的橋梁工程技術和藝術水平,體現了古代漢族勞動人民的高度智慧。

圖中的巨大雕塑是現代人為紀念主持建橋工程的北宋泉州太守蔡襄而建造的,他將站在橋頭,一直注視這現在仍在造福人類的功德建筑。

洛陽橋,原名叫做“萬安橋”。洛陽橋是古代中國橋梁建筑的杰作之一。列為國家級重點文物保護單位。橋長834米,寬7米。作為中國現存最早的跨海石橋,其“筏型基礎”、“種蠣固基法”,是中國乃至世界造橋技術創舉,充分顯示了中國古代勞動人民的非凡智慧。

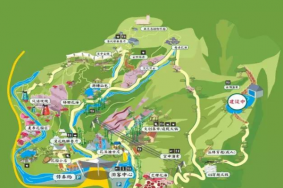

鄭州中國綠化博覽園

鄭州中國綠化博覽園

南通洲際綠博園

南通洲際綠博園

天府花溪谷

天府花溪谷

沙河市桃花源風景區

沙河市桃花源風景區

神鹿峰旅游度假區

神鹿峰旅游度假區

鏡泊湖國家級風景名勝區

鏡泊湖國家級風景名勝區

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)