嬰幼兒由于脆弱的生理機能很容易受到外界的刺激和傷害,特別是孩子的免疫力和抵抗能力都很弱小,還有自理生存能力幾乎沒有,外出旅行帶上寶寶還是很需要考驗的一件事,那么寶寶幾歲后才能帶出去旅游呢?

我是一個喜歡帶著一家人到處旅行的人,尤其是帶著孩子去旅行,我女兒大概是2歲多的時候就開始跟我長途自駕旅行,兒子(元寶)7個月大的時候,我就從廣東開車帶著一家四口去了云南過年,到了昆明、大理、瑞麗、騰沖、麗江、香格里拉,行程5000多公里,歷時半個月,在這之后,又帶著1歲多的孩子一起去了北京爬長城,去南京拜謁中山陵、游覽玄武湖,游玩了很多地方。

在這個過程中,我始終不覺得帶孩子出游有什么問題。那么,作為家長,對于帶著寶寶出游的問題,有什么擔心呢?

一般來說,會有幾方面的擔心

一、太小的孩子出去旅行,孩子能看懂什么呢?去景點、博物館、風景區,多年之后,孩子還記得這樣的旅程嗎?

二、孩子能否受得了旅途的勞頓,會不會容易生病。

三、多帶一個孩子旅行,多花不少錢。

四、旅途中,孩子很容易喊累、喊餓,影響游玩的心情,家長很容易疲憊不堪,情緒惡化。

五、帶孩子旅行,有可能對行程計劃出現爭議。

六、孩子要帶的物品很多,尤其是年幼的孩子,增加記賬的負擔。

基于這樣那樣的擔心,很多家長總是希望等孩子再大一些的時候,再考慮帶出去旅行。

實際上,沒這個必要。

孩子的成長就是要通過觀察、體驗不同的環境來進行學習

無論多大的孩子,都是通過自己的觀察、觸摸、聽覺、嗅覺、味覺來感知這個世界,學習知識,認知模型和規則,無論你是帶著孩子整天在家里或者小區里,還是四處旅行,孩子都會用他自己的方式來進行學習,旅行對于孩子而言,不過是在不同的環境中接觸新鮮的事務,本質上是沒有差別的。

對于較大一點的孩子,旅行確實有機會開闊更多的眼界,但是這也有賴于父母在旅行的過程中和孩子的溝通、學習和探索,如果僅僅是跑出去看一看,這種眼界也是缺少內涵的。

孩子的承受力比我們想象的要強

外出旅行,無外乎舟車勞頓、住宿、餐飲等方面的問題,我們總會擔心孩子會不會不習慣、受不了,會不會生病,各種擔心,但實際上從我自己這幾年的親子旅行經驗來看,這種擔心基本上是多余的,暈車的問題、吃不慣的問題,雖然也會發生,但是孩子的適應力和承受力是比較強的。

我女兒在2歲之前,只要坐車的時候喝奶,十有八九會吐奶,經過反復的訓練,后來完全適應了長途坐車,6、7歲的時候跟我跑幾千上萬公里去云南、西藏、青海,各種盤山路也沒有把孩子弄暈車,照樣興致勃勃。

現在元寶也有類似的情況,坐車喝水或者喝奶也容易吐奶,但是也開始慢慢適應了。

不用抱著讓孩子記住風景的目的去旅行,孩子的眼中有他們的世界

這是大多數人糾結的一個問題,總認為孩子太小了,出去玩什么也記不住,浪費錢,不如等孩子大了再出去,在我看來,真沒必要刻意考慮這個問題,旅行的意義不在于看了多少風景,而是去經歷、感受不同的環境、人文、生活。

要相信孩子們,他們會用自己的方式記住每一次有價值的旅行。

旅行,應該是一種生活態度

對于很多人來說,總是喜歡把旅行當成一種奢侈品和奢侈的行為來看待,過于重視旅程的設計、目的地的選擇、景點的價值和門票價格,過于看重一次旅行能夠有多少收獲,其實這種心態很容易給人帶來失落感和疲勞感。

在我看來,旅行就是一種生活方式和生活態度,你要喜歡在路上的感覺,喜歡去探尋陌生地方的人和事務,喜歡去聽別人的歷史和故事,讓自己融入旅行目的地的人群和生活中,感受美好,感受那種生活節奏和人文的氣息。

如果難以做到這一點,外出旅行,尤其是帶孩子旅行,會是一件很辛苦的事情。

帶孩子旅行,更是一種歷練

帶孩子旅行,難免會遇到各種困難、阻力和問題。無論是家長還是孩子,都需要通過這樣的經歷來學習鍛煉應對的能力,航班晚點、錯過高鐵、酒店無房、景區關閉、找不到地方吃飯、孩子跑不見了,各種情況都可能發生,這種時候,讓孩子跟你一起體驗這個過程,尋求解決辦法,克服困難,接受現實,所有這些學習的經歷,對于孩子都是一種難能可貴的收獲。

這種實戰中學習的方式,往往比教科書式的教育更為有效,在旅行的過程中,教孩子掌握自理的能力、生活的常識、旅途的知識、安全保護的知識,邊學邊用,往往會讓孩子記得更加深刻,應用的更加自如。

而這樣的歷練,越早越好。

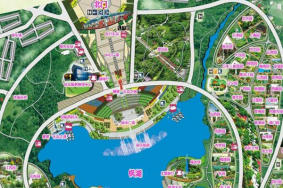

鄭州中國綠化博覽園

鄭州中國綠化博覽園

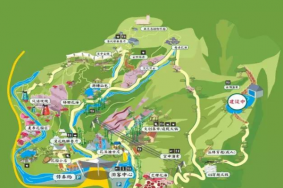

南通洲際綠博園

南通洲際綠博園

天府花溪谷

天府花溪谷

沙河市桃花源風景區

沙河市桃花源風景區

神鹿峰旅游度假區

神鹿峰旅游度假區

鏡泊湖國家級風景名勝區

鏡泊湖國家級風景名勝區

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)