長征路上,有這樣一個地方,承載著他在革命命運何處何從時的命運轉折,這里開始了一次會議,這里是長征路上的不滅記憶,這里是我們先輩拋頭顱撒熱血的地方,這里就是黎平會議,讓我來看看長征路上的這個地方。

1934年底,中央紅軍由湖南通道進入貴州,占領黎平后,總司令部就設在這里。12月18日,中共中央政治局在此召開會議,史稱“黎平會議”。這是紅軍離開江西后召開的一次重要會議,在緊要關頭改變紅軍的戰略方針,變被動為主動,并為遵義會議的召開奠定思想和組織基礎。

其中《黎平會議意義》李德鉛筆指揮槍,紅軍鮮血染湘江。不鉆湘西口袋陣,轉戰通道不入網。黎平會議定航向,周毛張王持主張,支持舵手毛澤東,挽救紅軍挽救黨。兵臨貴陽逼昆明,遵義會議放光芒。黎平會議轉折點,我黨重新指揮槍。

中國革命歷程來看,這里絕對是承前啟后的重要一環。通道轉兵后,在這里再次召開會議,毛澤東的正確意見最終被采納,紅軍向貴州進發,擺脫了被動局面,是長征以來具有決定意義戰略轉變的關鍵,為遵義會議的召開作了重要的準備。會址里,照原來的格式進行布置,還有很多紅軍領導人的照片及相關介紹。

紅軍在黎平進行整編,重新組織戰斗力量,突破了黔軍的清水江防線,連克劍河、臺江、鎮遠、施秉、黃平、余慶,抵達烏江南岸。博古、李德等只是把進軍貴州作為權宜之計,仍主張“回頭與紅二、六軍團會合”。

1935年1月1日,政治局在烏江南岸的甕安猴場(今草塘)召開緊急會議,多數人主張搶渡烏江,占領遵義。烏江素稱天險,高岸深谷,水勢湍急,咆哮的江水吼聲雷動,對岸敵軍封鎖渡口。紅軍分三路進攻,中路在甕安江界河一帶強渡,左路占領上游的茶山關,右路進占下游的余慶回龍場。紅軍戰士不畏天寒地凍,躍入江水,卻因水急浪大無法泅渡。3日上午,3只竹筏繼續跟進,“22個紅色勇士”殺開一條血路,守敵全線崩潰。在江界河架起浮橋,紅軍迅速過江。從老虎洞突破烏江防線開始,經過5天時間,紅軍在東至回龍場、西至茶山關200余里烏江防線上節節勝利,向遵義前進。強渡烏江,成為紅軍長征以來取得的第一個重大勝利,極大地鼓舞了紅軍的戰斗意志,掌握了戰爭的主動權,在長征史上寫下光輝的一頁。黎平會議的正確決策,也因紅軍的勝利載入了革命的史冊。

在黎平,這里有肇興侗寨,黎平會議會址,還有翹街。有機會,可以去黎平感受一整套的侗家文化。

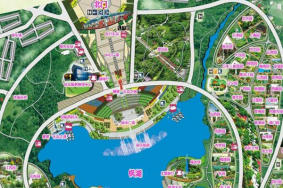

鄭州中國綠化博覽園

鄭州中國綠化博覽園

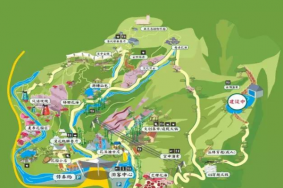

南通洲際綠博園

南通洲際綠博園

天府花溪谷

天府花溪谷

沙河市桃花源風景區

沙河市桃花源風景區

神鹿峰旅游度假區

神鹿峰旅游度假區

鏡泊湖國家級風景名勝區

鏡泊湖國家級風景名勝區

(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)